Le 19 octobre 2025, quatre voleurs sont entrés dans la Galerie d’Apollon du Louvre par une fenêtre du deuxième étage, ont brisé des vitrines et se sont enfuis avec huit bijoux royaux du XIXe siècle en moins de huit minutes. Le parquet évalue la perte à 88 millions d’euros, tout en soulignant que le vrai dommage est historique et symbolique. La couronne de l’impératrice Eugénie a été laissée tomber puis retrouvée à l’extérieur ; les autres pièces manquent toujours, tandis que les enquêteurs analysent de vastes images de vidéosurveillance et des témoignages.

Ce n’est pas qu’une histoire de sécurité. Cela touche à la raison même pour laquelle on va au musée : se tenir avec l’histoire, sentir la présence du temps à travers des objets singuliers qui relient les générations. Quand ces objets disparaissent, la charge émotionnelle qui attire des millions de visiteurs est secouée. La question qui suit n’est pas seulement comment protéger des trésors, mais comment garder le sens en vie. La direction du Louvre a trouvé cet équilibre, en rouvrant rapidement pour réaffirmer le lien du musée avec le public tout en reconnaissant la blessure.

La portée symbolique de ce qui a été emporté

Les bijoux volés formaient un portrait condensé de l’identité impériale française, liés aux impératrices Marie-Louise et Eugénie et aux reines Marie-Amélie et Hortense. Chaque pièce concentrait des strates de vie personnelle et politique : gouvernement, rite, goût, affection. Leur disparition laisse des vides visibles dans la façon dont la Galerie d’Apollon raconte le pouvoir, le style et la mémoire publique. Des reportages et portfolios photos ont aidé un public mondial à ressentir ces absences comme une perte partagée plutôt qu’une statistique.

Ce que l’absence apprend à la présence

L’immersion au musée repose sur trois choses : l’espace, la lumière et la charge des originaux. Quand l’un de ces fils se rompt, les autres doivent porter davantage. Le Grünes Gewölbe de Dresde l’a appris après son braquage de bijoux en 2019 ; lorsque des pièces récupérées sont revenues en 2024, les visiteurs ont rencontré non seulement une beauté restaurée, mais l’endurance du soin. En avril 2024, l’ancienne Bourse de Copenhague (Børsen), monument du XVIIe siècle, a brûlé pendant des travaux ; pompiers, personnels et passants ont formé des chaînes humaines pour sauver des centaines d’œuvres de maîtres danois. Beaucoup ont subi des dommages liés à l’eau, mais la grande majorité a été sauvée et continue d’être conservée et montrée. La préservation, ce n’est pas que du verre et des alarmes ; c’est une communauté vivante prête à agir dans les moments de crise.

Le Louvre fait face à une épreuve similaire. Les bijoux royaux volés sont rarement vendus intacts, ce qui accroît la crainte de voir des ensembles démontés et leurs histoires dispersées. Cette incertitude change la manière dont on “lit” le musée : l’absence devient partie prenante du récit. Quand les institutions partagent ouvertement cette vulnérabilité, elles n’entament pas leur autorité ; elles approfondissent la confiance, en rappelant que la préservation est un acte continu et collectif.

Le musée comme espace civique

Un braquage devient un drame civique. Il mobilise conservateurs, restaurateurs, responsables publics, journalistes et visiteurs, tous cherchant ce que ces objets signifient maintenant. En quelques heures, les médias ont cartographié l’itinéraire, identifié les bijoux et reconstruit la chronologie. La discussion s’est élargie de « comment cela a-t-il pu arriver ? » à « qu’est-ce qu’on protège, et pourquoi ? ». Cette conversation publique, imparfaite, fait des musées des scènes civiques autant que des lieux culturels.

La présence après la perte

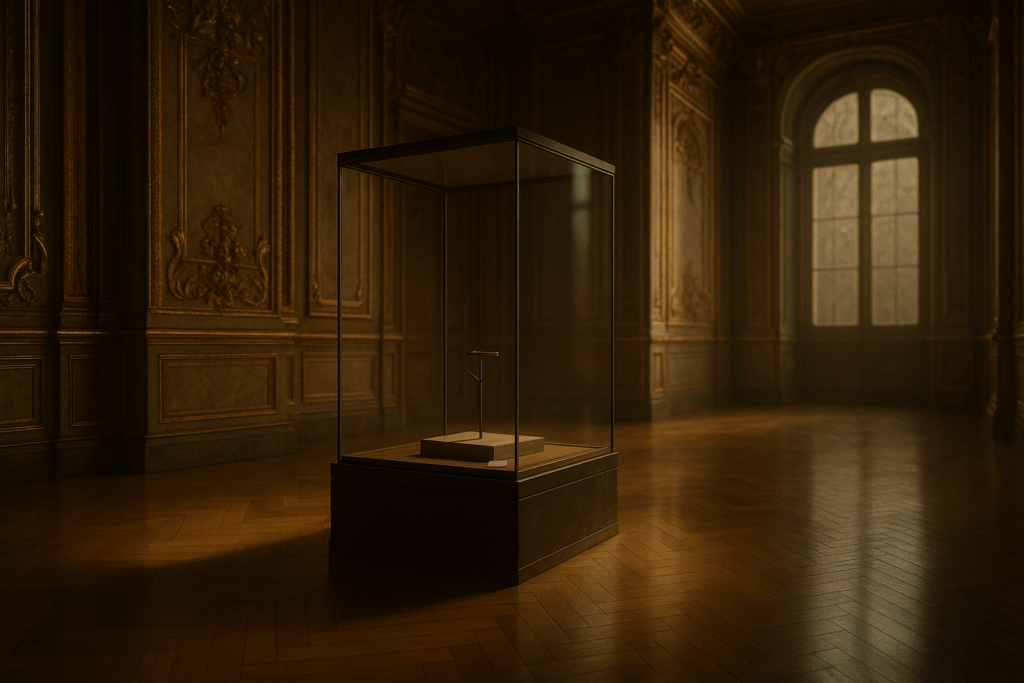

Quand le Louvre a rouvert, il ne s’agissait pas seulement de rallumer la lumière. Il s’agissait d’inviter les visiteurs à constater la continuité : se tenir devant ce qui demeure et reconnaître ce qui manque. Les musées comptent parce qu’ils modélisent le soin, pas la clôture. Si la Galerie d’Apollon inclut des notes d’enquête, des mises à jour de conservation ou des repères pour les bijoux absents, l’expérience change : plus silencieuse, plus grave, mais toujours profonde, parce que l’histoire inclut désormais fragilité et résolution.

Où va le sens maintenant

La portée à long terme de ce vol se déploiera sans doute en trois fils :

-

Enquête et possible retour. Une restitution ferait écho au chemin de Dresde, du choc au renouveau, rappelant que vigilance et patience peuvent réparer la mémoire publique.

-

Réponse interprétative. Des supports vides aux reconstitutions haute fidélité et jumeaux numériques, les musées peuvent maintenir la vie des objets même quand la matière est absente ou hors-vue.

-

Mémoire publique. Avec le temps, le braquage entrera dans la mythologie propre du Louvre, comme le vol de la Joconde en 1911, et façonnera la manière dont les futurs visiteurs “liront” la Galerie d’Apollon.

Le braquage du Louvre rappelle une vérité simple : les musées sont des institutions vivantes de garde et de continuité. Leurs récits, comme les nôtres, incluent parfois la perte. Ce qui compte, c’est la façon dont cette perte devient partie de notre manière de nous souvenir ensemble.

Rejoins la communauté qui protège notre patrimoine commun. Soutiens celles et ceux qui sauvegardent l’art, l’histoire et la mémoire pour les générations futures.